毎日のおすすめ自学まとめ【8月前半】

家庭学習レシピのトップページで毎日更新をめざしている「今日のおすすめ自主学習」コーナーのアーカイブです。こちらは8月1日から15日までの分をのせていくページです。

夏休みもがんばっていきましょう!

他の期間のアーカイブは下記のカテゴリーページからご覧ください。

8/15のおすすめ自主学習

今日のお題:終戦の日

今日は終戦の日。日本もむかし、戦争をしていたんですね。

戦争について学ぶと、つらい気持ちになるね。

1939年、ドイツのポーランド侵入により始まった戦争。

枢軸国(ドイツ・イタリア・日本等)と、連合国(アメリカ・イギリス・フランス・ソ連等)との戦い。

第二次世界大戦の一部。1941年、日本が連合国に宣戦布告して始まった戦争。

日本と、連合国(アメリカ・イギリス・中国等)との戦い。

日本が降伏することがラジオ放送により昭和天皇から国民に伝えられた日。

(その後9月2日にポツダム宣言を受け入れることなどを定めた文書に日本が調印し、休戦協定が結ばれた=終戦)

日本政府は、8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」(せんぼつしゃをついとうしへいわをきねんするひ)として、全国戦没者追悼式(ぜんこくせんぼつしゃついとうしき)を毎年行っています。

正午少し前からテレビ中継もされると思うので、見てみると戦争について考えるきっかけになると思います。

学習マンガで日本の近代の歴史について読むのもいいですね。

8/14のおすすめ自主学習

今日のお題:思い出の本の中の食べ物

『ぐりとぐら』の、黄色いカステラ、食べてみたいな……

なんといっても、『くまのプーさん』のはちみつ!

『バムとケロ』の絵本も、おいしそうなおやつや料理がいっぱいなんだよねー

小さいころに好きだった絵本の中に出てくる、おいしそうな食べ物のことを思い出して書いてみるのはどうでしょうか。

作れそうなおやつや料理があったら、夏休み中におうちの方といっしょに作ってみるのもいいですね。

8/13のおすすめ自主学習

今日のお題:オリジナルドリンクを作ろう

いろんな飲み物や食べ物をまぜて、オリジナルドリンクを作りましょう。

ワタシは、アイスカフェオレに黒蜜を入れるのにハマってます。大人の方におススメです。

ヨーグルトと、ぶどうやもものジュースをまぜてシェイクしたらおいしそう…

- 野菜ジュースと無糖の炭酸(シュワシュワの微炭酸になる)

- フルーツ味のアイスを氷がわりに、スポーツドリンクやソーダをそそぐ

- コーヒー牛乳にホイップクリームとキャラメルソース(キャラメルマキアート風)

- ルイボスティーとフルーツジュース(フルーツの角切りを入れても楽しい)

- アイスココアにバニラアイス(けずったチョコをトッピングしたり…)

体のためには麦茶やお水がいちばんですが、たまにはおやつにどうでしょうか。

変わった配合にチャレンジしてみるのもいいかも。ただし、食べ物や飲み物をそまつにしないよう気をつけましょうね。

8/12のおすすめ自主学習

今日のお題:富士山について調べよう

日本で一番高い山は富士山だよね。

高さはどれぐらいあるんだろう?

富士山について調べるのも、いい自由研究になりそうですね。

富士山の場所と高さは次のとおりです。

| 富士山がある都道府県 | 静岡県/山梨県 |

| 標高(ひょうこう) | 3776.12m |

世界遺産として登録

2013年(平成25年)、富士山は世界遺産(文化遺産)に登録されました。

登録名:富士山-信仰の対象と芸術の源泉(ふじさん-しんこうのたいしょうとげいじゅつのげんせん)

↓富士山についてさらにくわしく、こちらの記事にまとめました。(本日投稿の新着記事)

8/11のおすすめ自主学習

今日のお題:都道府県で一番高い山

今日は国民の祝日 山の日 ですね。登山は好きですか?

1回だけ登山したことあるよ。すごくつかれたけど、山のてっぺんからの景色を見ながら食べるおにぎり、おいしかった!

住んでいる都道府県で一番高い山について調べてみるのもいいですね。

都道府県の最高地点(都道府県で一番高い山)

| 北海道 | 大雪山(旭岳) | たいせつざん(あさひだけ) |

| 青森県 | 岩木山 | いわきさん |

| 岩手県 | 岩手山 | いわてさん |

| 宮城県 | 蔵王山(屏風岳) | ざおうさん(びょうぶだけ) |

| 秋田県 | 鳥海山 | ちょうかいさん |

| 山形県 | 鳥海山(新山) | ちょうかいさん(しんざん) |

| 福島県 | 燧ケ岳(柴安嵓) | ひうちがたけ(しばやすぐら) |

| 茨城県 | 八溝山 | やみぞさん |

| 栃木県 | 白根山 | しらねさん |

| 群馬県 | 白根山 | しらねさん |

| 埼玉県 | 三宝山 | さんぽうやま |

| 千葉県 | 愛宕山 | あたごやま |

| 東京都 | 雲取山 | くもとりやま |

| 神奈川県 | 丹沢山(蛭ヶ岳) | たんざわさん(ひるがだけ) |

| 新潟県 | 小蓮華山 | これんげさん |

| 富山県 | 立山(大汝山) | たてやま(おおなんじやま) |

| 石川県 | 白山(御前峰) | はくさん(ごぜんがみね) |

| 福井県 | 三ノ峰 | さんのみね |

| 山梨県 | 富士山(剣ヶ峰) | ふじさん(けんがみね) |

| 長野県 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ |

| 岐阜県 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ |

| 静岡県 | 富士山(剣ヶ峰) | ふじさん(けんがみね) |

| 愛知県 | 茶臼山 | ちゃうすやま |

| 三重県 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳) | おおだいがはらざん(ひのでがたけ) |

| 滋賀県 | 伊吹山 | いぶきやま |

| 京都府 | 皆子山 | みなこやま |

| 大阪府 | 金剛山 | こんごうさん |

| 兵庫県 | 氷ノ山(須賀ノ山) | ひょうのせん(すがのせん) |

| 奈良県 | 八経ヶ岳 | はっきょうがだけ |

| 和歌山県 | 龍神岳 | りゅうじんだけ |

| 鳥取県 | 大山(剣ヶ峰) | だいせん(けんがみね) |

| 島根県 | 恐羅漢山 | おそらかんざん |

| 岡山県 | 後山 | うしろやま |

| 広島県 | 恐羅漢山 | おそらかんざん |

| 山口県 | 寂地山 | じゃくちさん |

| 徳島県 | 剣山 | つるぎさん |

| 香川県 | 竜王山 | りゅうおうざん |

| 愛媛県 | 石鎚山(天狗岳) | いしづちさん(てんぐだけ) |

| 高知県 | 三嶺 | みうね |

| 福岡県 | 釈迦岳 | しゃかだけ |

| 佐賀県 | 多良岳(経ヶ岳) | たらだけ(きょうがだけ) |

| 長崎県 | 雲仙岳(平成新山) | うんぜんだけ(へいせいしんざん) |

| 熊本県 | 国見岳 | くにみだけ |

| 大分県 | くじゅう連山(中岳) | くじゅうれんざん(なかだけ) |

| 宮崎県 | 祖母山 | そぼさん |

| 鹿児島県 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ |

| 沖縄県 | 於茂登岳 | おもとだけ |

→参考:国土交通省 国土地理院

↓の記事には標高も書いて高い順のランキングにした表を載せています。ぜひごらんください。

山の名前ってかっこいいものが多いですね。

明日は富士山についてお話しますよ。

8/10のおすすめ自主学習

今日のお題:お盆とは

もうすぐお盆ですね。お盆って何の日か知っていますか?

親せきが集まったり、おはかまいりに行ったりする日かな?

日本の行事、お盆についてまとめてみました。

お盆とは

仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という言葉を略して「お盆」といいます。

お盆の時期には、亡くなった方が、この世に戻ってくるといわれています。

仏壇にお供え物をしたり、お墓参りをしたり、盆踊りや灯篭流しなどの行事に参加したりして、亡くなった方やご先祖様に思いをはせます。

お盆の時期

むかしは旧暦の7月15日前後に行われていましたが、明治時代に日本が太陽暦を使うようになった後、多くの地域で新暦の8月15日前後に行われるようになりました。

全国的に、8月13日から16日がお盆の時期とされている地域が多いです。

新暦7月15日前後、旧暦の7月15日前後(いまの8月中旬から9月はじめの間)に行われるところもあります。

お盆に行われること

- お盆休み(おぼんやすみ)…お盆の時期は休みになる会社も多い。

- 帰省(きせい)…故郷を離れてくらしている人が、故郷に帰ってすごすこと。お盆の時期に帰省する人が多い。

- 墓参り(はかまいり)…ご先祖様がねむるお墓にお参りをすること。

- 盆踊り(ぼんおどり)…神社の境内などに地域の人が集まっておどる行事。

- 迎え火(むかえび)…あの世から帰ってくる人の目印にするため、玄関先や庭に火をたくこと。提灯(ちょうちん)をつるすのも同じ意味。

- 送り火(おくりび)…あの世に帰って行く人を見送るために火をたくこと。京都五山送り火が有名。

- 灯篭流し(とうろうながし)…送り火の一種で、亡くなった方のたましいに見立てた灯篭を川や海に流し、あの世にかえっていくのを見送る行事。(近年は、川や海の環境を守るため行われなくなったところもある)

お盆の過ごし方は人それぞれ

お盆の時期の過ごし方は、地域や宗教、宗派によっていろいろです。

日本には仏教のほかに、神道、キリスト教、その他の宗教を信じる方たちや、無宗教の方もいます。

先祖のお墓は仏教のお寺にあるけど、神社に初詣に行き、クリスマスを祝うというように、宗教行事としての意味はあまり意識せず、季節の行事の一つとしてお盆の風習を取り入れる人もとても多いと思います。

8/9のおすすめ自主学習

今日のお題:日本の湖

日本で一番大きな湖は?

知ってるよ、琵琶湖!(ドヤッ)

やりますねえ! では日本で一番深い湖は?

日本の面積が大きい湖

| 1位 | 琵琶湖 | びわこ | 滋賀県 | 669㎢ |

| 2位 | 霞ヶ浦 | かすみがうら | 茨城県 | 168㎢ |

| 3位 | サロマ湖 | さろまこ | 北海道 | 152㎢ |

| 4位 | 猪苗代湖 | いなわしろこ | 福島県 | 103㎢ |

| 5位 | 中海 | なかうみ | 島根県/鳥取県 | 86㎢ |

| 6位 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 北海道 | 80㎢ |

| 7位 | 宍道湖 | しんじこ | 島根県 | 79㎢ |

| 8位 | 支笏湖 | しこつこ | 北海道 | 78㎢ |

| 9位 | 洞爺湖 | とうやこ | 北海道 | 71㎢ |

| 10位 | 浜名湖 | はまなこ | 静岡県 | 65㎢ |

日本の深い湖(最大水深が深い)

| 1位 | 田沢湖 | たざわこ | 秋田県 | 423m |

| 2位 | 支笏湖 | しこつこ | 北海道 | 363m |

| 3位 | 十和田湖 | とわだこ | 青森県/秋田県 | 327m |

| 4位 | 池田湖 | いけだこ | 鹿児島県 | 233m |

| 5位 | 摩周湖 | ましゅうこ | 北海道 | 212m |

| 6位 | 洞爺湖 | とうやこ | 北海道 | 180m |

| 7位 | 中禅寺湖 | ちゅうぜんじこ | 栃木県 | 163m |

| 8位 | 倶多楽湖 | くったらこ | 北海道 | 148m |

| 9位 | 本栖湖 | もとすこ | 山梨県 | 138m |

| 10位 | 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 北海道 | 117m |

参考:Wikipedia[日本の湖沼一覧」(2022/8/9/6:02)

白地図に湖の場所を書きこむなど、工夫して自主学習をしてみてくださいね。

8/8のおすすめ自主学習

今日のお題:台風

台風ってどこで生まれるのかな? あと台風の目ってなんだろう?

熱帯の海の上で発生する低気圧を熱帯低気圧(ねったいていきあつ)といいます。

低気圧、高気圧という言葉について小学校ではまだ習いませんが、ここではひとまず次のことを覚えてください。

- 地球は空気にとりかこまれている。

- 空気は場所によって、みっちりつまっているところ(高気圧)とスカスカにすいているところ(低気圧)がある。

- 空気がみっちりつまっているところ(高気圧)からスカスカにすいているところ(低気圧)へと空気が動く。(=風がふく)

電車ですごく混んでいる車両とすいている車両がとなり合わせになっていたら、人は混んでいる方からすいている方へ移動しますね。空気もそのように、混んでいるところからすいているところへ移動するイメージです。(=風がふく)

混み具合の差が激しいと、移動する人が多くなります。(=風が強くなる)

低気圧のうち、熱帯の海の上で発生するものを熱帯低気圧とよぶことは、先ほども書いたとおりです。

台風は熱帯低気圧のうち、次の条件をみたすものです。

・北西太平洋と南シナ海(日本の南にある海)で発生

・低気圧内の最大風速(10分間平均)がおよそ秒速17m以上のもの

台風は日本の南の海で生まれるんですね。

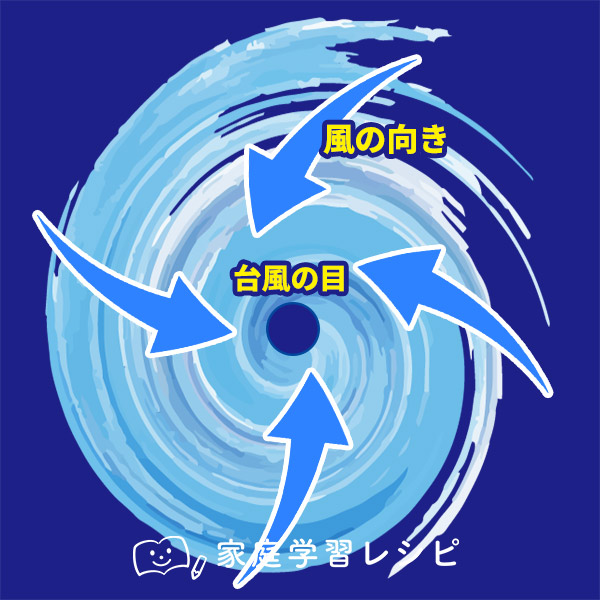

台風の雲は上から見るとうずを巻いて、このように風が中心に向かってふきこんでいます。

台風の中心には雲がほとんどないところがあり、これを台風の目といいます。周囲は台風であれた天気なのに、台風の目にあたる場所だけはぽっかりと晴れていることがあります。

参考:気象庁/台風について

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/index.html

上記のページでは、台風についてくわしく調べることができます。

自由研究に台風のことを調べてまとめるのもいいんじゃないでしょうか。

日本で台風と呼ぶ強い熱帯低気圧は、他の地域ではいろいろな呼び方をされています。

ハリケーン、タイフーン、サイクロン……

こういった言葉について調べてみるのもおもしろい自主学習になりそうですね。

8/7のおすすめ自主学習

→参考:ドラえもんのひみつ道具カタログ(テレビ朝日)

「動物変身ビスケット」でいろんな動物に変身して遊んでみたいな♪

家の中でつりができる「おざしきつりぼり」とか楽しそうですね。

- アンキパン:本やノートに書かれてあることをこのパンに写して食べると、暗記することができる。

- つづきスプレー:絵や写真に吹きかけると、続きを見ることができる。

- とうめいペンキ:ぬった部分がとうめいになる。

- 勉強ロボット:たのむと宿題や勉強をせっせとこなしてくれるロボット。

- ペットクリーム:石ころにぬってよくみがくと、その石がペットのようになついてくる。

- マジックお尻:これをたたくと、離れた場所にいる人のおしりに痛みが伝わる。どこからでもおしおきができる。

ドラえもんの道具を一つもらえるとしたら、どの道具がほしいか考えてみましょう。その道具でどんなことをしたいですか?

また、自分で道具のアイディアを発明してみるのもいいですね。

おもしろい道具、人の役にたつ道具、自然を守るための道具などを考え、設計図やくわしい使い方をかいて、自由研究としてまとめるのもおもしろそうです。

8/6のおすすめ自主学習

今日のお題:日本に投下された原子爆弾

1945年の8月6日と9日、日本に原子爆弾(げんしばくだん)が投下されました。戦争のことを学んで、平和を願いましょう。

戦争について書かれたいろんな本もあるから、読んでみよう。

第二次世界大戦の末期、アメリカ合衆国軍が日本に2度にわたり原子爆弾を投下した。これにより、多くの尊い命が失われた。

1945年8月6日、広島県広島市に原子爆弾投下

原子爆弾による攻撃が行われたのは、人類史上初めてのことであった。

1945年8月9日、長崎県長崎市に原子爆弾投下

以後、核攻撃が行われたことはなく、日本は世界でただ一つの、核兵器による攻撃が行われた国である。

戦争についての絵本

『戦争をやめた人たち-1914年のクリスマス休戦-』(作者:鈴木まもる / あすなろ書房)

『へいわとせんそう』 (文:谷川俊太郎 / 絵:Noritake/ブロンズ新社)

8/5のおすすめ自主学習

今日のお題:かみなりの近さは?

いま空がピカッて光ったよ! かみなり!?

……光ってから7秒後にゴロゴロゴロ……

もうすぐ雨になりそうですね。洗濯ものいそいで取りこみましょう!

かみなり、今どれくらい近いんだろう?

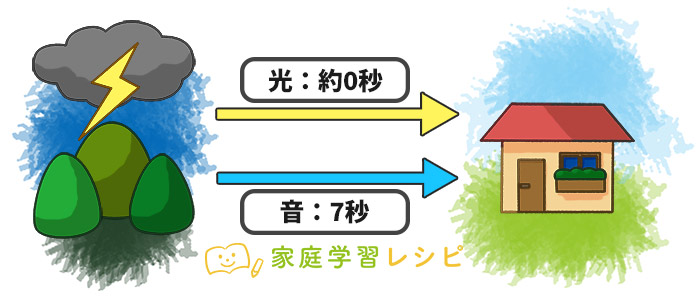

かみなりが遠くで発生しているとき、光ってから音が鳴るまで時間があきます。

音は光よりも、伝わるのがずっとおそいからです。

遠くで雷が発生すると、先に光が見えて、後から音が伝わってきます。

光と音の速さの差を使って、かみなりがおよそどれぐらい離れたところで発生しているのか計算することができます。

光の速さ:1秒に約30万km進む。1秒で地球を7回半回るくらい速いから、今回は計算に入れない。

音の速さ:1秒に約340m進む。

今回は、光が見えてから7秒後にかみなりの音が聞こえました。

340×7=2380m

およそ2.38km離れたところでかみなりが発生していたと考えることができます。

かみなりが鳴ったら……

- 鉄筋コンクリートの建物、自動車、バス、電車の中は、比較的安全。

- 木造建築の中も基本的に安全だが、電気器具、天井、壁から1m以上離れるとさらに安全。

- 安全な空間がない場合は、電柱、えんとつ、鉄塔、高い木から離れ、姿勢を低くして持ち物は体より高く突き出さないようにする。

8/4のおすすめ自主学習

今日のお題:夏を感じること

今日は「夏を感じること」という題で文章を書いてみましょう。1行でもいいですし、ノート1ページにミニ作文を書いてもいいですね。

朝顔やひまわりがさいたこと、ミニトマトの実がなったこと……

蚊にさされたこともそうかな……

次のような言葉から連想してみましょう。

天気

入道雲、かみなり、夕立、熱帯夜、天の川……

虫

セミの声、蚊、アリ、カブトムシ、クワガタ、バッタ、カマキリ、カナヘビ、アブ、ハエ……

植物

朝顔、ヒマワリ、ダリア、雑草、畑や家庭菜園のトマト、ナス、きゅうり……

食べ物・飲み物

麦茶、かき氷、スイカ、モモ、ラムネ、そうめん……

その他

帰省、いとこや親せき、夏期講習、汗、あせも、プール、暑中見舞い、暑さでぐったりしている動物のようす等……

いろんな夏を感じる言葉を使って、文章を書いてみてくださいね。

8/3のおすすめ自主学習

今日のお題:早口言葉

とうきょうとっきょときゃきょきゅ! くッ……(東京特許許可局)

となりのきゃくはよくきゃききゅうきゃきゅだ! うッ……

(となりの客はよくカキ食う客だ)

| バス、ガス爆発 | ばす、がすばくはつ |

| となりの客はよく柿食う客だ | となりのきゃくはよくかきくうきゃくだ |

| 赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ | あかパジャマ、あおパジャマ、きパジャマ |

| 赤巻紙、青巻紙、黄巻紙 | あかまきがみ、あおまきがみ、きまきがみ |

| 生麦、生米、生卵 | なまむぎ、なまごめ、なまたまご |

| 東京特許許可局 | とうきょうとっきょきょかきょく |

| 新春シャンソンショー | しんしゅんシャンソンショー |

| 坊主が屏風に上手に坊主の絵をかいた | ぼうずがびょうぶにじょうずにぼうずのえをかいた |

| カエルぴょこぴょこ三ぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ六ぴょこぴょこ | カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、あわせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ |

自分で早口言葉を考えて書いたり言ったりするのもいいですね。

8/2のおすすめ自主学習

今日のお題:日本は島国

日本の都道府県で、島が一番多いのはどこでしょう?

北海道かな? 大きくて海にかこまれてるから…

おしい! 長崎県で、約970もの島があります。

2位が鹿児島県で約600、3位が北海道で約500です。

そんなに! 日本にはいくつ島があるんだろう?

一般的にオーストラリア大陸よりも小さな陸地を「島」といいます。

この考え方でいうと日本の本州も島ですから、日本に住んでいる人はみんな島でくらしているといえますね。

では、日本にはいくつ島があるかというと、数え方によって変わるためはっきりいくつとはいえないようです。

日本の国土なのに、島の数がはっきりしないって不思議……

島の周囲に無数の大きな岩や陸地が海面から顔を出しているような場合、それらを島に数えるのかどうかを決めなくてはなりません。

海面の高さは時間により、日により変化しますから、陸地の大きさも変化します。どの時点のどの大きさの陸地を島と数えるか、はっきり決めるのはむずかしいのでしょうね。

小学校の社会の教科書にはこのように載っています。

日本には、海岸線の長さが100m以上ある島が6800以上もあります。

令和2年発行/東京書籍「新しい社会5上」

自分が住んでいる島や、近くの島について調べたり、興味を持った島について調べたりするのもおもしろい自主学習、自由研究になりそうです。

- 場所(地図上の場所を示す)

- 面積

- 一番高い地点の高さ

- 人口

- 島の歴史

- 島のいいところ

こういったことをまとめてみましょう。無人島について調べてみるのもおもしろそうですね。

8/1のおすすめ自主学習

今日のお題:8月にやってみたいこと

今月やってみたいことや目標を書いてみましょう。ワタシは引き続き腹筋運動をがんばりたいです!

夏休みの自由研究は、海の生き物のことを調べようかな。魚、貝、クラゲ……

動物園や水族館のWebサイトや動画を見るのもいいですね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません