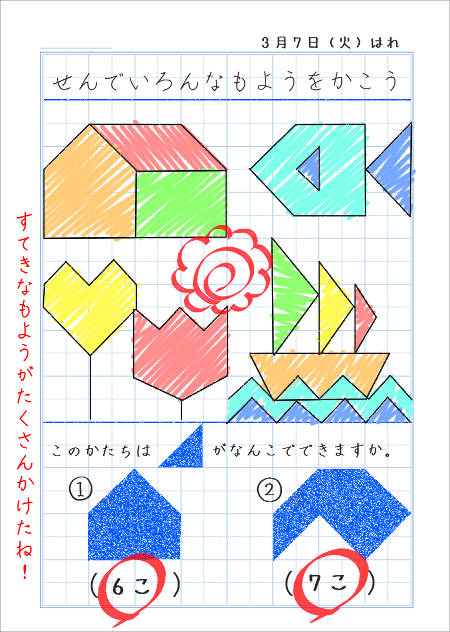

線でいろんなもようをかこう

今日は、直線を使って色々な模様(もよう)を描いてみます。

定規で直線を引く方法は、学校では2年生の算数の授業で習います。ここでは定規を使わずに線を引いてもいいですし、予習にはなりますが、定規を使って線を引く練習を1年生からしていってもいいと思います。

定規で線を引くのは、慣れないうちはむずかしいものです。定規をおさえる力の入れ方、定規の当て方の加減がわからないものです。たくさん使っているうちに、すばやくきれいな線を引けるようになっていきますので、どんどん定規を使う学習をしてください。

- 線でいろんな模様をかこう

- 色板何枚使うかな

ノートの下半分では、三角形の色板を組み合わせて作った模様を見て、色板が何枚使われているのかを数える問題を解くことにしてみました。

線で模様を作る家庭学習

まずは、ノートのどこに、何をどれぐらい書くか決めましょう。

ノートの下半分には、色板で作った模様を見て、色板を何枚使って作れるかを数える問題を書きます。

長い線、短い線、縦横の線、斜めの線…いろんな直線を組み合わせて、模様を作りましょう。今回は家やヨットなど具体的なものを描きましたが、幾何学模様みたいなものを描くのもおもしろいと思います。

時間がある時は、このように色を塗ってもいいと思います。

コメントを書いて仕上げると、こんな感じになりました。

定規を使って線を引くこと

1年生の子供にとって、定規で線を引くことは、まだまだ難しいみたいです。定規をおさえる力、えんぴつの芯を定規に沿って動かすこと、線を描く力加減…すべてのことに、まだ慣れていないので、定規が動いてしまったり、思ったとおりのところに線を引けなかったりすることも多いでしょう。

模様作りなどの楽しい課題で、定規でたくさん線を引く練習をしてくださいね。

道具の使い方に習熟することも学習の目的の1つです。

また、定規を使わずにすばやく、なるべく正確な図を描けるようになることも大事です。

すばやくフリーハンドでかいた方がいい場合と、定規を使って見やすくかいた方がいい場合と、将来は自分で使い分けができるようになってほしいなと思います。