毎日の自主学習まとめ【1月後半】

家庭学習レシピのトップページで毎日更新をめざしている「今日のおすすめ自主学習」をまとめたページです。こちらは1月16日から31日までの分をのせていくページです。

他の期間については以下のページからご覧ください。

1/31のおすすめ自学

今日のお題:1月をふり返ってみよう

雪合戦楽しかった! なわとび大会もがんばったよ。

お正月はお雑煮を食べたりして、ゆっくりすごせてよかったです。

寒さや雪でちょっとたいへんな日もありましたね。

今年の12分の1がすぎました。

今月がんばったこと、気づいたこと、心に残ったことなどはありましたか?

自主学習ノートに書いてみてください。

1/30のおすすめ自学

今日のお題:日本の高いビル

日本で一番高い建物は東京スカイツリーだよね。

そうですね。東京スカイツリーは634mの高さの電波塔です。

二番目に高い東京タワーは333mの高さで、これもやはり電波塔です。

お店やオフィスが入っているビルで、日本一高いのはどこにある何というビルか知っていますか?

2023年1月時点で、日本には次のような高いビルがあります。

| 1位 | あべのハルカス | 300.0m | 大阪府 |

| 2位 | 横浜ランドマークタワー | 296.33m | 神奈川県 |

| 3位 | SiSりんくうタワー | 256.1m | 大阪府 |

| 4位 | 大阪府咲州庁舎 | 256.0m | 大阪府 |

| 5位 | 虎ノ門ヒルズ森タワー | 255.5m | 東京都 |

| 6位 | ミッドタウン・タワー | 248.1m | 東京都 |

| 7位 | ミッドランドスクエア | 247.0m | 愛知県 |

| 8位 | JRセントラルタワーズ オフィスタワー | 245.1m | 愛知県 |

| 9位 | 東京都庁第一本庁舎 | 243.4m | 東京都 |

| 10位 | NTTドコモ代々木ビル | 239.85m | 東京都 |

→参考:Wikipedia「日本の超高層建築物・構造物の一覧」

建物に興味がある方は、日本や世界の有名な塔やビル、伝統的な建物について調べたり絵をかいてみるのも良い自主学習になると思います。

1/29のおすすめ自学

今日のお題:雪の歌

雪やこんこ、あられやこんこ、ふってはふってはずんずん積もる♪

粉ぁー雪ぃー ねえ 心まで白く 染められたならー

レピちゃんが歌っているのは、「雪」という童謡、ユメオ先生が歌っているのは、レミオロメンの「粉雪」という曲です。

冬や雪をテーマにした歌

- 「冬の夜」ともしび近く 衣(きぬ)ぬう母は……

- 「ペチカ」雪のふる日は楽しいペチカ……

- 「スキー」山は白銀(しろがね) 朝日をあびて……

- 「雪だるまつくろう」雪だるまつくろう ドアを開けて……

童謡以外にも冬の歌はたくさんありますね。

ささしのが雪の曲として思い浮かべるのは、坂本龍一さんの「Merry Christmas Mr. Lawrence」という曲です。

「戦場のメリークリスマス」という映画のために作られた音楽です。

歌詞はありませんがとってもいい曲ですので、機会があれば聴いてみてください。

好きな冬の曲を探して、歌詞を書いたりしてみるのもいいんじゃないでしょうか。

1/28のおすすめ自学

今日のお題:いろんな楽器

クラスの合奏でリコーダーの役になったよ。他にはアコーディオン、木琴、大太鼓、ピアノ……

いろんな楽器がありますね。今日は楽器の名前をたくさん書いてみるのはどうでしょうか。

鍵盤楽器(けんばんがっき)

指でけんばんをひいて音を出す楽器

- ピアノ

- オルガン

- アコーディオン

- エレクトーン など

ピアノは打楽器または弦楽器に分類されることがある。

弦楽器(げんがっき)

弦(げん)を弓でこすったり指ではじいたりして音を出す楽器

- バイオリン

- ギター

- チェロ

- ハープ

- ウクレレ

- 三味線

- 琴 など

管楽器(かんがっき)

吹いて音を出す楽器。

- リコーダー

- フルート

- クラリネット

- サクソフォーン

- トロンボーン

- トランペット

- オカリナ

- ハーモニカ など

打楽器(だがっき)

たたいて音を出す楽器

- カスタネット

- トライアングル

- シンバル

- 太鼓

- ドラム

木琴、鉄筋などけんばんがある打楽器を「鍵盤打楽器」ということがある。

まだまだたくさんの楽器があります。お家の方に聞いたりして楽器の名前をいろいろ書いてみてくださいね。

1/26のおすすめ自学

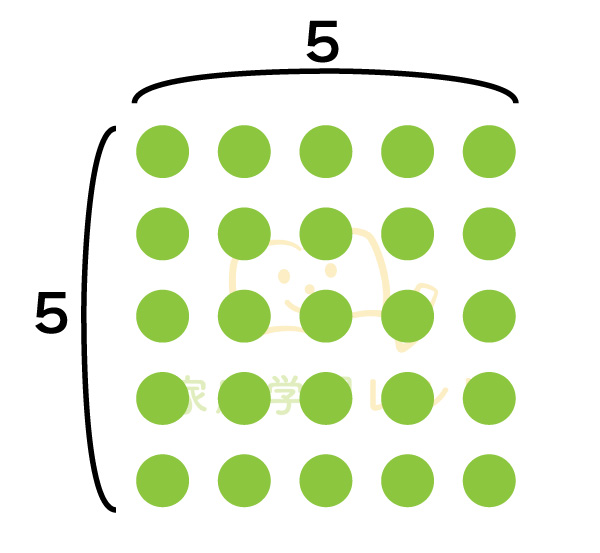

今日のお題:点の数は?

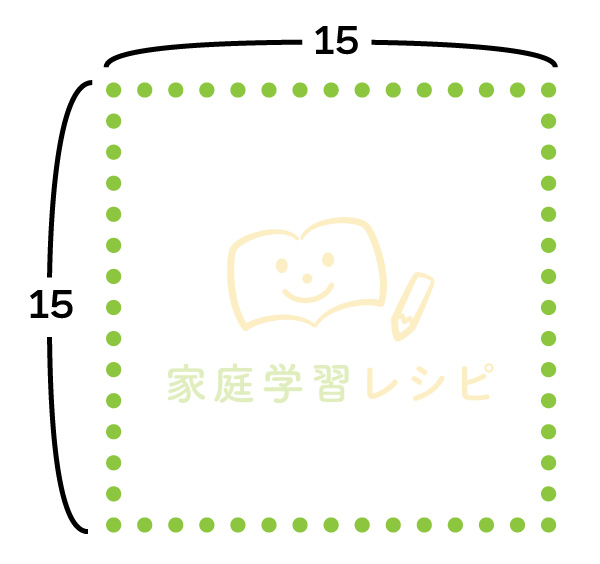

問題です! 緑色の点の数はいくつでしょう?

5×5を計算すればいいんだね。

えーと……25!

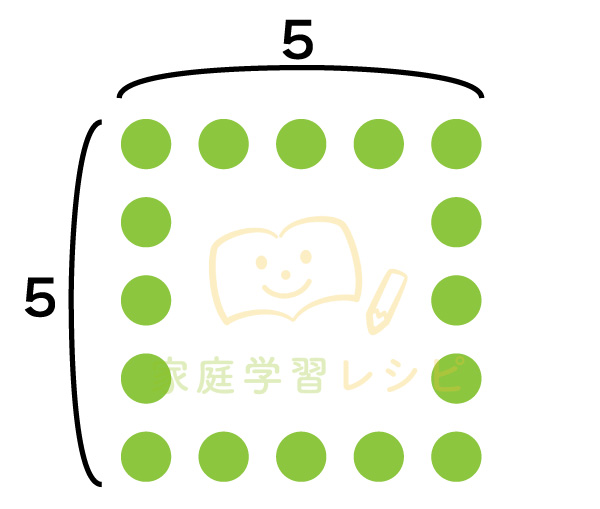

正解です! 次は一番外側に並んでいる点の数を答えてください。

すばやくこたえられますか?

1つずつ数えていってもいいですが、例えば次のように計算するとまちがえにくく、点の数が増えてもすばやく答えられます。

4×4=16

答えは16です。

オレンジの枠でかこまれているのは、1つの辺にある点の数(5)より1少ない数(4)になっていますね。

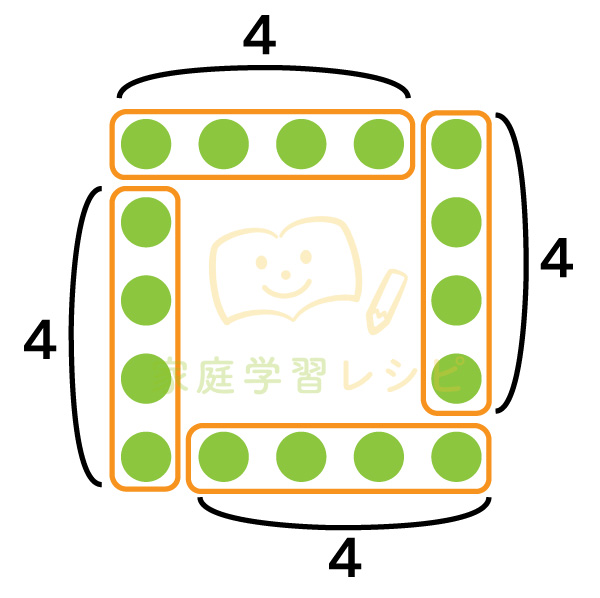

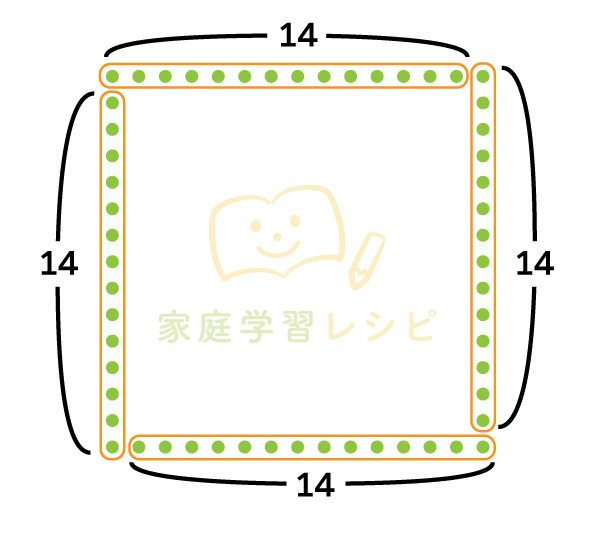

同じように次の問題も考えてみてください。

【問題2】

緑色の点の数はいくつありますか?

1個ずつ数えたら大変だぁ……

さっきはオレンジの枠でかこって4つに分けて考えたよね……

どう分けたんだっけ?

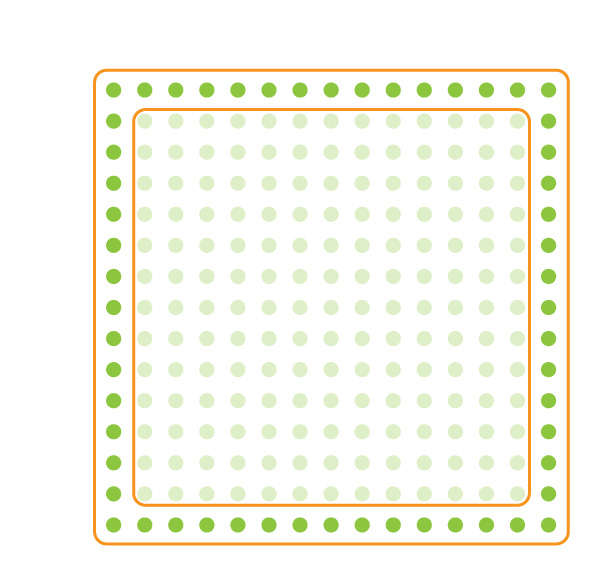

このように分けると4等分できますね。

1辺に15個の点があるので……

15-1=14

14×4=56

56個

しかし、これは数え方のひとつにすぎません。

他にもいろんな数え方が考えられると思います。

すばやくまちがえにくい数え方を工夫してみてくださいね。

1/25のおすすめ自学

今日のお題:故事成語

蛇足(だそく)という言葉を知っていますか?

へびの足……へびに足ってあったっけ……?

へびに足はありませんよね。

蛇足という言葉は、「必要がないものをつけ足す」という意味です。

この言葉には、もとになった昔話があります。

むかし、絵が得意な人たちが集まって蛇(へび)の絵を速くかく競争をしました。

最初にかき終えた絵の達人は得意になり「まだかき足すよゆうがある」といって足をかき足しました。

へびに足はないので、達人は失格になってしまったということです。

これは中国に伝わる昔話です。このように中国の昔話がもとになってできた言葉を故事成語といいます。

故事成語(こじせいご)

故事成語には次のようなものがあります。

矛盾(むじゅん)

意味:前に言ったことと、後に言ったことのつじつまが合わないこと。

漁夫の利(ぎょふのり)

意味:ひとが争っている間に、別の人が利益をさらっていくこと。

蛇足(だそく)

意味:不必要なつけたしをすること。

他山の石(たざんのいし)

意味:他人の誤った言動も、自分の向上の助けとなることがあるということ。

これらの言葉のもとになったお話を調べたり、例文を考えて書いたりするのも良い自主学習になると思います。

有名な故事成語についてまとめた自主学習ノート例もありますので、よろしければご覧ください。

1/24のおすすめ自学

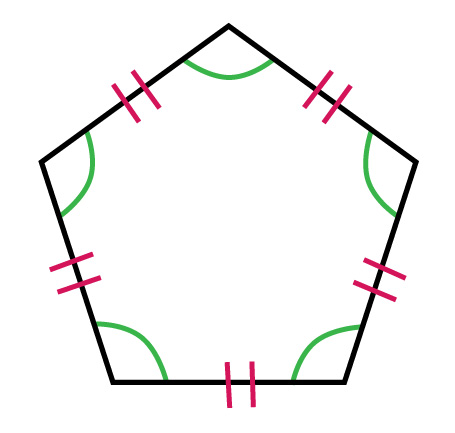

今日のお題:正多角形

これは正五角形です。

・5つの辺の長さがすべて同じ

・5つの角(内角)の大きさがすべて同じ

という特ちょうがあります。

サッカーボールのもようは正五角形だよね!

そうです!

今日はじょうぎや分度器、コンパスを使って、いろんな正多角形をかく自主学習をしてみるのはどうでしょうか。

↓正多角形をかく自主学習ノート例をこちらの記事でご紹介しています。だいぶ前に作ったものですが動画による解説もありますのでよろしければご覧ください。

1/23のおすすめ自学

今日のお題:日本の模様

このもよう、市松模様(いちまつもよう)っていうんだよね!

日本の伝統的なもようのひとつですね。

今日はいろんなもようについて、名前を知ったりもようをかいたりする自主学習はどうでしょうか。

麻の葉(あさのは)

うろこ

矢がすり(やがすり)

矢羽根(やばね)

七宝(しっぽう)

青海波(せいがいは)

着物や手ぬぐい、千代紙、ふろしき等のもようとして昔から日本で親しまれてきました。

じょうぎやコンパスを使ってノートに自分で描いてみるのも楽しい自主学習になると思います。

1/22のおすすめ自学

今日のお題:冬が旬(しゅん)の食材

冬に多くとれる野菜やお魚って何だろう?

あったかい鍋物によく入っている食材を思い浮かべるとよさそうですね

- 大根

- 白菜(はくさい)

- ほうれん草

- ブロッコリー

- キャベツ

- れんこん

- じゃがいも

- 長ねぎ

- かぶ

- 長いも

- 小松菜

- 水菜

- 春菊

- みかん

- タコ

- ブリ

- カニ

- タラ

- カキ

- アンコウ

等……

スーパーでイチゴもたくさん売られていたよ!

フルーツでは、冬を代表するくだものであるミカンの他、秋から引き続きリンゴがお店にたくさん並びます。冬から春にかけてイチゴも多く売られていますね。

旬の食材は栄養が豊富で、安く売られていることが多く、味も良いと言われています。

給食やおうちのご飯に旬の食材が入っているかどうか探してみてくださいね。

1/21のおすすめ自学

今日のお題:英語で書いてみよう

I have two protractors on my head.

レピちゃんが何と言っているかわかりますか?

今日は英語で身の回りのものの名前を書いてみましょう。

| えんぴつ | pencil | This is a pencil. これはえんぴつです。 |

| 消しゴム | eraser | It’s an eraser. それは消しゴムです。 |

| ノート | notebook | I have a notebook. ノートを持っています。 |

| 教科書 | textbook | Japanese language textbook 国語の教科書 |

| じょうぎ | ruler | There is a ruler. じょうぎがある。 |

| 分度器 | protractor | I bought a protractor. 私は分度器を買った。 |

| 辞書 | dictionary | This is a dictionary. これは辞書です。 |

| スマートフォン | smart phone | I have a smart phone. 私はスマホを持っている。 |

| パソコン | computer | I want a computer. パソコンがほしい。 |

| テレビ | TV television | I watch TV. テレビを見る。 |

| ソファ | sofa | I sleep on the sofa. 私はソファでねる。 |

| テーブル | table | There is a table. テーブルがある。 |

| いす | chair | Please sit in that chair. そのいすにおかけください。 |

| つくえ | desk | This desk is new. このつくえは新しい。 |

| 皿 | dish | I washed the dishes. 皿を洗った。 |

| ちゃわん・おわん | bowl rice bowl(ごはん用) soup bowl(汁もの用) | This is my rice bowl. これは私のちゃわんです。 |

| 箸(はし) | chopsticks | I eat with chopsticks. 箸で食べる。 |

| コップ | cup glass | glass of water コップの水 |

| ヘアブラシ | brush | I comb my hair with a brush. ブラシでかみをとかす。 |

| 歯ブラシ | toothbrush | blue toothbrush 青い歯ブラシ |

| タオル | towel | Please lend me a towel. タオルをかしてください。 |

他にもいろんな身のまわりのものを英語で書いてみてくださいね。

I have two protractors on my head.

これは「わたしは頭に分度器を2つつけています」という意味だよ

1/20のおすすめ自学

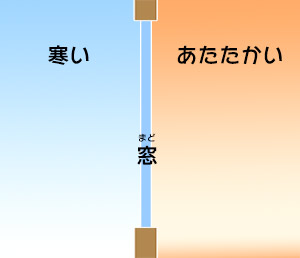

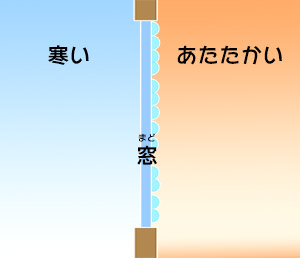

今日のお題:窓がくもるわけ

くもった窓に指で絵をかくのおもしろい!

さて、ここで問題です。

寒い日に窓が白くくもることがあります。

あたたかい家の中と寒い外、窓がくもるのはどちら側でしょうか?

水の状態の変化

水は温度によって状態(じょうたい=すがた)が変わります。

常温では水は液体です。

冷たくなると氷になります。(固体)

一定以上の熱さになると水蒸気になります。(気体)

空気にふくまれる水

私たちのまわりにある空気には、水蒸気がふくまれています。

空気の中に、気体の状態で水がふくまれているということですね。

空気の温度と水蒸気

空気が水蒸気をふくむことができる量には限りがあります。

空気の温度が高いと、たくさんの水蒸気をふくむことができます。

空気の温度が低いと、少ししか水蒸気をふくむことができません。

これ以上水蒸気を含むことができない量に達すると、水蒸気は水になります。

窓がくもる理由

あたたかい部屋の空気がたくさん水蒸気をふくんでいた場合、窓のところで次のようなことが起こります。

- 寒い外と接している窓は温度が低い

- 水蒸気をたくさんふくんだあたたかい空気が冷たい窓で冷やされる

- 空気の温度が低いと、温度が高い時より、少ししか水蒸気をふくむことができないので、水蒸気の一部が水になる

- こまかい水のつぶが窓について白くくもる

問題の答え

あたたかい部屋の内側の窓が白くくもります。

このことを「結露(けつろ)」といいます。

メガネがくもるのも同じ理由です。

メガネの内側の空気は体温や息であたたかく、水蒸気が多くふくまれています。そのため寒い日にはメガネの内側がくもります。

1/19のおすすめ自学

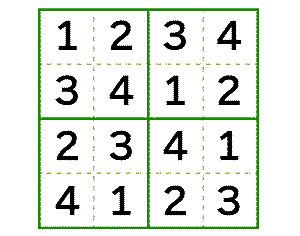

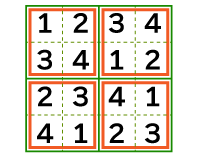

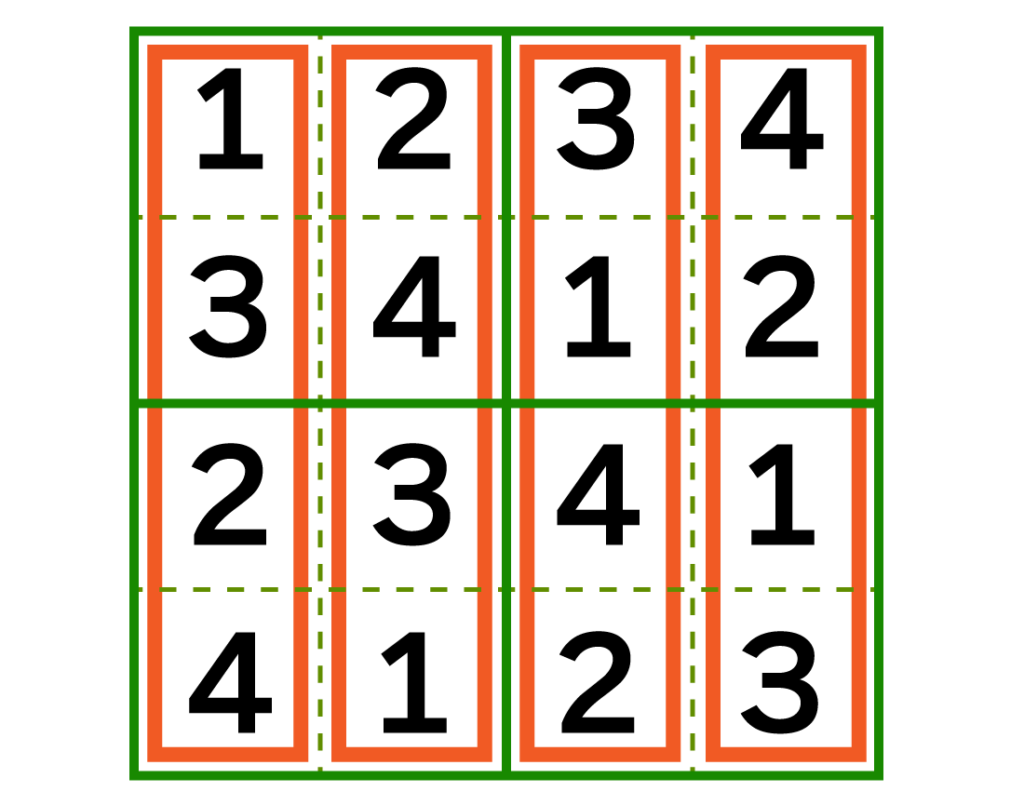

今日のお題:ナンバープレイス

今日は数字のパズルをやってみましょう。

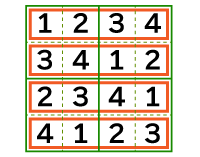

たて4ます、横4ますに、数字があるきまりにしたがって入っています。

どんなきまりか、わかりますか?

数字は、1,2,3,4 だけだね。

そのとおり! 1,2,3,4 の数字が、次のきまりにしたがって入っています。

オレンジのわくの中に、1,2,3,4 の数字が1つずつ入る

オレンジのわくの中に、1,2,3,4 の数字が1つずつ入る

オレンジのわくの中に、1,2,3,4 の数字が1つずつ入る

このきまりにしたがって、あいているところに数字をいれてナンバープレイスを完成させてください。

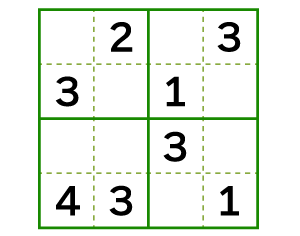

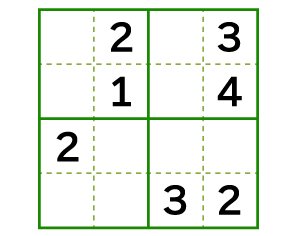

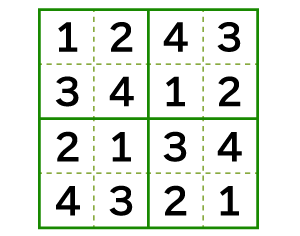

【問題1】

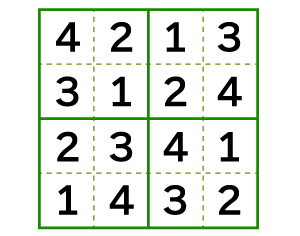

【問題2】

【問題1の答え】

【問題2の答え】

自分でナンバープレイスの問題を考えるのもいい自主学習になると思います。おうちの方に解いてもらうのも楽しいですね。

むずかしい問題考えちゃおう!

1/18のおすすめ自学

今日のお題:日本国憲法とは

1月は「日本」に関する話題を多めにしていますよ。

今日は「日本国憲法(にほんこくけんぽう)」についてです。

たしか日本は戦争をしないってことが書かれているんだよね?

日本国憲法は第二次世界大戦が終わった後、日本の最高法規として定められました。

それまで日本の最高法規だった「大日本帝国憲法」とは大きく内容がちがうものとなりました。

最高法規というのは…

- 日本の法令の中で一番効力が強い

- 国のあり方を定めている一番重要な法令

ということです。

日本国憲法には三大原則とよばれるものがあります。

国民主権(こくみんしゅけん)

日本の政治をどう進めるかという方針を決めるのは国民であるという原則。

平和主義(へいわしゅぎ)

日本は戦争をせず、世界の平和のために努力していこうという原則。

基本的人権の尊重(きほんてきじんけんのそんちょう)

人が生まれながらに持っている、自由で平等に生きる権利を大切にしようという原則。

日本国憲法を読んでみよう

日本の一番大事なきまりである日本国憲法を少し読んでみるのも良い自主学習になると思います。

→参考:衆議院「日本国憲法」

学校や地域のきまりを調べたり、わが家の憲法、自分の憲法などを考えてみるのもいいんじゃないでしょうか。

日本国憲法の三大原則についてまとめた自主学習ノート例もよろしければご覧ください。

1/17のおすすめ自学

今日のお題:日本にしかいない生きもの

世界の中で日本にだけ生息している生き物がたくさんいます。

ニホンザルにニホンカモシカ……ムササビもそうなんだ!

日本でしか見ることのできない生き物を日本の固有種(こゆうしゅ)といいます。

日本には、多くの固有種がいます。その中からほんの一部をご紹介します。

ほにゅう類

- ヒミズ

- アズマモグラ

- カグラコウモリ

- ニホンザル

- ヤマネ

- ヒメネズミ

- 二ホンリス

- ムササビ

- 二ホンモモンガ

- アマミノクロウサギ

- ニホンノウサギ

- ニホンテン

- ニホンカモシカ

鳥類

- ヤンバルクイナ

- アオゲラ

- ルリカケス

- メグロ

- アホウドリ

はちゅう類

- ニホンイシガメ

- アマミヤモリ

- オキナワトカゲ

- ニホントカゲ

- ニホンカナヘビ

- アオダイショウ

- シマヘビ

- ヤマカガシ

- ハブ

- ニホンマムシ

両生類

- オオサンショウウオ

- ニホンヒキガエル

- モリアオガエル

- カジカガエル

魚類

- ギンブナ

- シシャモ

- ヤマトイワナ

- クニマス

- カジカ

植物

- ブナ

- ミヤマナラ

- クロモジ

- サザンカ

- タマアジサイ

- ヤマザクラ

- ユキワリソウ

- フジ

- トチノキ

- ツゲ

- ミヤマスミレ

- アシタバ

- サツキ

- モミ

- カラマツ

- スギ

ここに書いた他にもまだまだたくさんあります。日本固有の生き物がいつまでも生息できるよう自然を大切にしていきたいですね。

→参考:国立科学博物館「日本固有種目録」

日本に固有種が多い理由は次のようなことであると言われています。

- 日本は海で囲まれた島国であるため、外国の国土との間で生き物の移動がしにくく、日本の中でだけ繁殖、進化をしてきたから。

- 日本には離島も多く、島の環境に合わせて独自の進化をしてきた生き物も多いから。

- 日本は南北に細長く、平地や高い山等があり、様々な自然環境があるため、それに適応して多くの生き物が生息してきたから。

1/16のおすすめ自学

今日のお題:発酵(はっこう)食品

ヨーグルトは、牛乳を「はっこう」させてできているんだって。

はっこうって何?

発酵(はっこう)は微生物(びせいぶつ)が食べものを変化させる働きのことです。

今日は体に良いといわれている発酵食品について調べてみましょうか。

発酵(はっこう)は菌(きん)や酵母(こうぼ)といった微生物(びせいぶつ)の働きによって食品が変化することです。

食品を発酵させる微生物(びせいぶつ)には次のようなものがあります。

- 乳酸菌(にゅうさんきん):ヨーグルト、ぬかづけ等

- 麹菌(こうじきん):酒、みそ、しょうゆ等

- 酵母(こうぼ):しょうゆ、ビール等

- 納豆菌(なっとうきん):納豆

- 酢酸菌(さくさんきん):酢等

いろいろな菌や酵母が食品を変化させます。

微生物の働きで、おいしくなったり、健康に良い食べ物になったりと、食品が人にとって良い変化をするときにこれを「発酵」といいます。

微生物の働きで、味やにおいが悪くなり、食べたらお腹をこわすようなものに変化する場合は「腐敗(ふはい)」といいます。食べ物がくさるということですね。

いろんな発酵食品

- パン

- ヨーグルト

- 納豆

- ぬかづけ等つけもの

- キムチ

- チーズ

- かつおぶし

- しょうゆ

- みそ

- 酢

- 酒

- ビール

- 紅茶

- ウーロン茶

等など……

私たちが発酵食品を食べない日はないといえるかもしれませんね。

→参考:農林水産省「発酵の世界」

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません