体の部分が入っている慣用句・ことわざ・故事成語-その1

「目は口ほどにものを言う」「頭があがらない」など、体の部分が入った慣用句、ことわざ、故事成語をたくさん集めて意味・例文とともに掲載しています。

自主学習ノート、家庭学習ノートづくりの資料として、ご利用ください。体の部分ごとにまとめてみました。

意味と例文は、小学校5・6年生ぐらいから中学生のお子さんが、ノート一行程度に短くまとめるとしたら…と考えました。

↓手、足、首、背など上記以外の体の部分についてのページはこちらです。

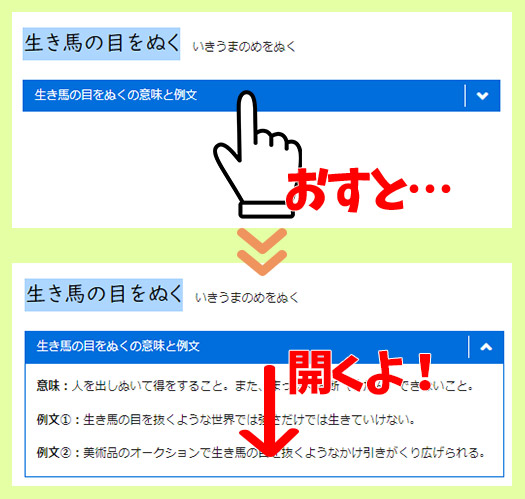

意味と例文の見方

頭のことわざ・慣用句・故事成語

頭の慣用句

頭が上がらない あたまがあがらない

意味:相手より自分が下だと感じて対等になれない。

例文①:いつも練習の後かたづけを進んでやってくれて、君には頭が上がらないよ。

例文②:アキラくんはしっかり者の妹に頭が上がらないようだ。

頭が固い あたまがかたい

意味:がんこに考え方を変えようとしない様子。

例文①:うちの親は頭が固くて、家にはパソコンもスマートフォンもない。

例文②:頭が固い父に、歌手になりたいという夢をわかってもらうには時間が必要だ。

頭が痛い あたまがいたい

意味:心配ごとになやむ様子。

例文①:ただでさえ人が足りないのにメンバーがケンカするとは、頭が痛いことが増えた。

例文②:テストの結果が悪く、母の反応を想像するだけで頭が痛い。

頭が切れる あたまがきれる

意味:頭の働きが正確で速い。

例文①:この問題を1分で解くとは、君はなかなか頭が切れるな。

例文②:あの選手は運動能力が高いだけでなく頭も切れる。

頭が下がる あたまがさがる

意味:相手に深く感心すること。

例文①:おしみなく協力してくださるみなさんには頭が下がります。

例文②:いつもお弁当を作ってくれる母には頭が下がる。

頭を冷やす あたまをひやす

意味:落ち着きを取りもどす。

例文①:幸運に舞い上がっていたが、兄の一言で頭を冷やすことができた。

例文②:つらいのはわかるが、人に八つ当たりなどせず頭を冷やしたらどうだ。

頭のことわざ

頭かくして尻かくさず あたまかくしてしりかくさず

意味:悪事や欠点の一部をかくして、全部かくしていると思いこんでいること。

例文:食べかけのチョコレートをうまくかくしたつもりだろうけど、口のまわりがチョコレートだらけで、まさに頭かくして尻かくさずだよ。

頭の故事成語

頭角を現す とうかくをあらわす

意味:多くの人の中で才能がひときわすぐれて目立つこと。

例文①:レベルが高い団員の中から頭角を現わすのはむずかしい。

例文②:社長は平社員から頭角を現わし出世した人だ。

顔のことわざ・慣用句・故事成語

顔の慣用句

合わせる顔がない あわせるかおがない

意味:申しわけなくて、その人と顔を合わせるのがつらい。

例文①:試合に負けて、おうえんしてくれたみんなに合わせる顔がない。

例文②:裏切り者のおれは、今さらむかしの仲間に合わせる顔などない。

大きな顔をする おおきなかおをする

意味:えらそうな態度をする。

例文①:多くの人の助けがあって当選できたのだから、大きな顔をするつもりはない。

例文②:経験者だからといって、あまり大きな顔をしない方がいい。

顔色をうかがう かおいろをうかがう

意味:相手の表情から機嫌(きげん)を読み取ろうとする。

例文①:あの子はいつも先生の顔色をうかがってばかりいる。

例文②:人の顔色をうかがいながらくらすより一人で自由に生きたい。

顔が利く かおがきく

意味:信用や力があり、無理を通すことができる。

例文①:買い出しは店に顔が利く佐藤さんにまかせよう。

例文②:あの人は顔が利く地元ではいばっている。

顔がつぶれる かおがつぶれる

意味:名誉(めいよ)が傷つけられ、はじをかかされる。

例文①:代表選手として、みなさんの顔をつぶさないようがんばってきます。

例文②:お客様に失礼な態度をとった店員を、店長が店の顔をつぶしたと怒る。

顔にどろをぬる かおにどろをぬる

意味:名誉(めいよ)を傷つけ、はじをかかせること。

例文①:おじは世話になった人の顔にどろをぬってしまったと落ち込んでいた。

例文②:また失敗をくりかえすなんて、相談にのってくれた人の顔にどろをぬるようなものだ。

顔が広い かおがひろい

意味:知り合いが多いこと。

例文①:スポーツ少年団に入っている彼は、他の学校の人たちにも顔が広い。

例文②:顔が広いすずきくんのおかげで野球のメンバーがすぐに集まった。

顔から火が出る かおからひがでる

意味:顔が真っ赤になるほどはずかしい。

例文①:先生を「お母さん」と呼んでしまい顔から火が出るほどはずかしかった。

例文②:自信まんまんでまちがったことを言ってしまい、顔から火が出る思いだった。

顔向けできない かおむけができない

意味:申しわけなくて、その人と顔を合わせるのがつらい。

例文①:大会でいい成績をおさめなくては、指導してくれたコーチに顔向けができない。

例文②:家族のやくそくをやぶったりしては、兄として弟や妹に顔向けができない。

すずしい顔 すずしいかお

意味:自分は何の関係もないかのように知らんぷりをしている。

例文①:犯人は現場に残り、野次馬にまじってすずしい顔をしていた。

例文②:家出をほのめかすツイートをみんなが心配している間、本人はすずしい顔で遊んでいた。

面の皮が厚い つらのかわがあつい

意味:はじをかくようなことがあっても平然としていてずうずうしい。

例文①:あいつは犯人と疑われているというのに楽しそうにすごして、なんて面の皮が厚いやつだ。

例文②:あの人は面の皮が厚いから、遠回しにいやみを言ったぐらいでは動じないよ。

顔のことわざ

仏の顔も三度 ほとけのかおもさんど

意味:いくらおだやかで優しい人でも、ひどいことを何度もされればおこる。

例文①:妻は何をしても許してくれると思っていた彼だったが、仏の顔も三度というように、とうとう離婚届をつきつけられた。

例文②:今まで何度も君の失敗に目をつぶってきたが、仏の顔も三度、次はありませんよ。

目のことわざ・慣用句・故事成語

目の慣用句

大目に見る おおめにみる

意味:人の失敗を厳しく責めないこと。

例文①:算数のテストの答えに単位をつけわすれたが、先生は大目にみてくれなかった。

例文②:練習中だから今の失敗は大目にみますが、本番では許されないので気をつけてください。

白い目で見る しろいめでみる

意味:悪意のこもった冷たい目つきで見る。

例文①:大切な行事でちこくをしてみんなに白い目でみられる。

例文②:ただのうわさを信じて白い目で見るような人たちを気にしない方がいいよ。

血眼になる ちまなこになる

意味:目を血走らせて必死に物事を行う。

例文①:楽しみにとっておいたプリンを食べた犯人を血眼になって探す。

例文②:まちがいを探すのに血眼になるより、楽しく勉強を続けることが大事だ。

長い目で見る ながいめでみる

意味:今の状態だけで判断せず、気長に温かく見守る。

例文①:売り上げは日によってちがうが、一喜一憂(いっきいちゆう)せず長い目でみよう。

例文②:この品物は値段が高いがこわれにくいから長い目で見るとコスパがいい。

目が利く めがきく

意味:ものの価値を見分ける力がある。

類義語(似た意味の言葉):目が高い

例文①:高価な骨董品(こっとうひん)を買う前に、目が利く人に見てもらう。

例文②:日本舞踊(ぶよう)を習っているおばは着物に目が利く。

目がくらむ めがくらむ

意味:心をうばわれて正しい判断ができなくなる。

例文①:報酬(ほうしゅう)に目がくらんで闇(やみ)バイトに手を出してしまった。

例文②:都会でのきらびやかな生活に目がくらみ自分を見失う。

目が肥える めがこえる

意味:良いものを多く見るうちにもののよしあしを見分ける力がつく。

例文①:目の肥えたセレブは普通の商品では満足しない。

例文②:美術館で働くおじは絵画を見る目が肥えている。

目頭が熱くなる めがしらがあつくなる

意味:感動してなみだが出そうになる。

例文①:母からとどいたプレゼントに目頭が熱くなる。

例文②:りっぱに育った教え子のすがたを見て目頭が熱くなった。

目がない めがない

意味:①(見る目がない)物事の価値を正しく判断する力がない ②とても好きである。

例文①:あいつをリーダーに選ぶなんて、コーチは人を見る目がないのだろうか。

例文②:あの人は甘いものに目がないから手土産(てみやげ)はケーキにしよう。

目からうろこが落ちる めからうろこがおちる

意味:何かのきっかけで、迷いが消えたり急にわかるようになったりすること。

例文①:塾講師の教え方がうまくて目からうろこが落ちたように問題が解けるようになった。

例文②:たまごの白身と黄身を簡単に分ける裏技を知って目からウロコが落ちた。

目から鼻へぬける めからはなへぬける

意味:ものごとの判断や理解が早く、ぬけ目がない。

例文①:アキラくんは優秀で、目から鼻へぬけるようなという言葉がぴったりの人物だ。

例文②:探偵の推理は目から鼻へぬけるような見事なものだった。

目くじらを立てる めくじらをたてる

意味:小さなことで目をつりあげて人をとがめる。

例文①:他人のせき一つに目くじらを立てるような生活はいつまで続くのだろうか。

例文②:子どもが少々さわいでも目くじらを立てずに育てられる環境を求めて引っこしをする。

目と鼻の先 めとはなのさき

意味:とても近いこと。

例文①:わたしの家から学校は目と鼻の先にある。

例文②:目と鼻の先に住んでいるのに、おじとはめったに顔を合わせない。

目に入れても痛くない めにいれてもいたくない

意味:かわいくてしかたがない。

例文①:子犬を目に入れても痛くないほどかわいがって大事に育てる。

例文②:孫は目に入れても痛くないほどかわいいと祖母は言っている。

目の色を変える めのいろをかえる

意味:いかりやおどろきで目つきが変わる。必死になる。

例文①:おじは目の色を変えて仕事の不満をまくしたてた。

例文②:7割引きのタイムセールに人々は目の色を変えて殺到した。

目鼻がつく めはながつく

意味:物事のだいたいの見通しがつくこと。

例文①:夏休みの宿題に目鼻がついてほっとしている。

例文②:今取り組んでいる仕事に目鼻もつかないうちに次の仕事が入ってくる。

目もくれない めもくれない

意味:まったく関心をしめさないこと。

例文①:少年は流行りのゲームには目もくれずサッカーに打ちこんでいた。

例文②:わたしはしょうゆラーメン派で、みそや塩といった他のラーメンには目もくれない。

目を疑う めをうたがう

意味:見たものがあまりにも意外で信じられない。

例文①:久しぶりに訪れたショッピングモールのさびれた様子に目を疑った。

例文②:久しぶりに会ったいとこは、別人かと目を疑うほど美しくなっていた。

目をくらます めをくらます

意味:人が見てもわからないようにする。

例文①:たいしたことがないものを派手なパッケージで人の目をくらませて高く売ろうとする。

例文②:どろぼうはまんまと警察の目をくらませて逃げることに成功した。

目を皿のようにする めをさらのようにする

意味:おどろいて、または何かを探そうとして目を見開く。

例文①:驚きのあまり目を皿のようにして相手を見つめた。

例文②:目を皿のようにして探したが、証拠は見つからなかった。

目をぬすむ めをぬすむ

意味:こっそりと人に見つからないようにする。

例文①:少年は大人の目をぬすんですてねこの世話をしていた。

例文②:親の目をぬすんで夜中にゲームをしていたことがバレてしかられる。

目のことわざ

かべに耳あり障子に目あり かべにみみありしょうじにめあり

意味:どこでだれが聞いたり見たりしているかわからず、秘密はもれやすいということ。

例文:かべに耳あり障子に目ありというから会話の内容には気をつけよう。

二階から目薬 にかいからめぐすり

意味:思うようにいかずもどかしいこと。

例文①:考え方のちがう相手を説得しようとしても、二階から目薬のようなものでなかなかうまくいかない。

例文②:自分のいい評判を流そうとするなんて、二階から目薬のようなことをしていないで、彼に直接告白すればいいのに。

目には目を、歯には歯を めにはめを、はにははを

意味:相手にされたことと同じ仕返しをすること。

例文①:とっておいたプリンを弟に食べられたわたしは、目には目を、歯には歯をといって、弟のアイスを食べた。

例文②:目には目を、歯には歯をという考えをしていては争いがおさまることはない。

目の上のこぶ めのうえのこぶ

意味:自分より実力や地位が上で目ざわりな人。

例文:リーダーの座をねらう彼にとって、同級生のユタカは目の上のこぶというべき存在だった。

目は口ほどに物を言う めはくちほどにものをいう

意味:言葉に出さなくても目の表情で人の気持ちはわかるものだということ。

例文①:父は何も言わなかったが、目は口ほどにものを言うという言葉どおり、その顔をみれば気持ちは痛いほどわかった。

例文②:目は口ほどにものを言うとはよく言ったもので、いくらあやまっても心の中では悪いと思っていないことは、君の目を見ればわかるよ。

鼻のことわざ・慣用句・故事成語

鼻の慣用句

木で鼻をくくる きではなをくくる

意味:冷たく思いやりのない態度を取る。

例文①:助けを求めたキリギリスに、アリは木で鼻をくくったような対応をした。

例文②:外国から来たわたしに、やさしくしてくれる人もいれば、木で鼻をくくったような態度を取る人もいた。

鼻息があらい はないきがあらい

意味:やる気まんまんで強気である。

例文①:佐藤くんは得意科目で必ず100点を取るといって鼻息があらい。

例文②:大型ショッピングモールの誘致(ゆうち)に鼻息あらい人たちをさめた目でみている住民もいた。

鼻が高い はながたかい

意味:得意がる。じまんに思う。

例文①:兄が人助けをして感謝状をもらうとは妹として鼻が高い。

例文②:教え子たちが活躍する姿をみてコーチとして鼻が高い。

鼻であしらう はなであしらう

意味:人をばかにしたような冷たい対応をする。

例文①:何日もかけて説得するための言葉を考えたのに、相手に鼻であしらわれただけだった。

例文②:わがチームは強豪(きょうごう)チームのしかも二軍に鼻であしらわれた。

鼻にかける はなにかける

意味:得意になってじまんする。

例文①:祖父はいまだに学歴を鼻にかけている。

例文②:彼女は家が金持ちなのに鼻にかけないところが素敵だ。

鼻持ちならない はなもちならない

意味:言うことやすることがいやみでがまんできない。

例文①:社長の息子の鼻持ちならない言動にうんざりする。

例文②:あの人は優秀かもしれないが言うことなすこと鼻持ちならない。

鼻を明かす はなをあかす

意味:競争相手が気をぬいているすきにうまくやりおどろかせる。

例文①:ライバルに負け続けてくやしい思いをしてきたが、やっと鼻を明かすことができた。

例文②:今日は惨敗(ざんぱい)したが、いつかあの強豪(きょうごう)の鼻を明かしてやりたい。

耳のことわざ・慣用句・故事成語

耳の慣用句

聞き耳を立てる ききみみをたてる

意味:注意してよく聞こうとする。

例文①:ねこが物音に聞き耳を立てている。

例文②:夜中に両親が話す声に聞き耳を立てた。

小耳にはさむ こみみにはさむ

意味:ちらっと聞こえて知る。

例文①:転校生が来るといううわさを小耳にはさんだ。

例文②:小耳にはさんだ情報によると、今年のボーナスは去年並みらしい。

寝耳に水 ねみみにみず

意味:思いがけない急な知らせにおどろくこと。

例文①:少年が引っ越すという話はクラスメイトにとって寝耳に水だった。

例文②:味方だと思っていた陣営(じんえい)に裏切られ、寝耳に水の攻撃を受ける。

耳が痛い みみがいたい

意味:自分の欠点やあやまちを指摘(してき)されて聞くのがつらい。

例文①:コーチのアドバイスは耳が痛いときもあるが、強くなるために素直に聞こう。

例文②:耳が痛いからといって忠告を無視していたら成長できない。

耳にたこができる みみにたこができる

意味:同じことを何度も聞かされてうんざりする。

例文①:さとうのとりすぎは体に良くないと、母から耳にたこができるほど言い聞かされてきた。

例文②:そんなに同じことを何回も言われたら、耳にたこができてしまうよ。

耳を疑う みみをうたがう

意味:聞きまちがいかと思うほど信じられない。

例文①:ほとんどあきらめていたので、合格の知らせを聞いた時には耳を疑った。

例文②:信じていた人の心ない言葉に思わず耳を疑った。

耳をかたむける みみをかたむける

意味:注意してよく聞く。

例文①:無名のわたしがうったえることに耳をかたむけてくれる人などいないと思っていた。

例文②:ラジオから流れる音楽に耳をかたむける。

耳をそろえる みみをそろえる

意味:お金等を不足のないように全部そろえる。

例文①:借りていたお金は耳をそろえてお返しします。

例文②:身代金1億円、明日の12時までに耳をそろえて用意しておいてください。

耳のことわざ

かべに耳あり障子に目あり かべにみみありしょうじにめあり

意味:どこでだれが聞いたり見たりしているかわからず、秘密はもれやすいということ。

例文:かべに耳あり障子に目ありというから会話の内容には気をつけよう。

口のことわざ・慣用句・故事成語

口の慣用句

開いた口がふさがらない あいたくちがふさがらない

意味:あきれ返ってものも言えない。

例文①:失敗したうえに人のせいにするとは、開いた口がふさがらない。

例文②:犯人を追及すると余罪がどんどん出てきて、開いた口がふさがらないとはこのことだ。

口がへらない くちがへらない

意味:口が達者で次から次へと勝手なことや屁理屈(へりくつ)を言う。

例文:自分が悪いのを棚にあげて勝手なことばかり、まったく口がへらない子だ。

口が軽い くちがかるい

意味:①おしゃべりで言わない方がいいことまで話す。②秘密を簡単にしゃべる。(↔口がかたい)

例文①:あの人はおもしろいけれど口が軽くて余計なことを言うのが玉にきずだ。

例文②:ここだけの話といって人の秘密をすぐに話す口が軽い人には要注意だ。

口が重い くちがおもい

意味:口数が少ない。言いにくい。

例文①:兄は口は重いが努力家で心のやさしい人間です。

例文②:あの事件のことをたずねると住民は一様に口が重くなる。

口から先に生まれる くちからさきにうまれる

意味:とても口が達者な人をからかう言葉。

例文:姉は口から先に生まれたと言われるほどよくしゃべるタイプで、兄とは正反対だ。

口車に乗る くちぐるまにのる

意味:調子のいい話し方やおだてに乗ってだまされる。

例文①:祖父は販売員の口車にのって高い健康食品を大量に買った。

例文②:ラクして大もうけできるなんて、そんな口車には乗らないよ。

口を酸っぱくする くちをすっぱくする

意味:同じことを何度もくり返して言う。

例文①:外から帰ったらうがいと手洗いをしなさいと、子どもに口をすっぱくして言い聞かせる。

例文②:口をすっぱくして注意しても、くせは治りにくいものだ。

口をはさむ くちをはさむ

意味:人が話している時に、横から割りこんで話す。

例文①:わたしと弟のけんかをだまって見ていた姉が、急に口をはさんできた。

例文②:事情を知らない人には口をはさんでほしくない。

口のことわざ

口はわざわいのもと くちはわざわいのもと

意味:うっかり話したことがもとで災難が起こることもあるから、余計なことは言わない方がいい。

例文:仕事の愚痴(ぐち)をこぼしていたら上司に聞かれて担当からおろされたよ。口はわざわいのもととはこのことだね。

人の口に戸は立てられない ひとのくちにとはたてられない

意味:人がうわさをするのを止めることはできない。

例文:問題を起こした団体は口止めに必死になったが、人の口に戸は立てられないというように、あっという間にうわさは広まってしまった。

目は口ほどに物を言う めはくちほどにものをいう

意味:言葉に出さなくても目の表情で人の気持ちはわかるものだということ。

例文①:父は何も言わなかったが、目は口ほどにものを言うという言葉どおり、その顔をみれば気持ちは痛いほどわかった。

例文②:目は口ほどにものを言うとはよく言ったもので、いくらあやまっても心の中では悪いと思っていないことは、君の目を見ればわかるよ。

口の故事成語

良薬は口に苦し りょうやくはくちににがし

意味:自分のためになるような忠告は、なかなか素直に聞けないものだ。

例文:良薬は口に苦しというだけあって、名コーチのアドバイスは厳しくも的確だ。

こんな自主学習ノートを作れます

体の部分がふくまれた慣用句を使った、5年生の家庭学習ノート例のページです。

意味調べ、言葉集め、例文作りなどの学習をしてみてください。

慣用句、ことわざ、故事成語にわけて書いていますが、この分類は、受験研究社「小学 自由自在Pocket ことわざ・四字熟語」を参考にしました。

→小学 自由自在Pocket ことわざ・四字熟語: 辞書+αで学ぶ

この記事にのせたもの以外にも、たくさんの慣用句やことわざ、故事成語についてくわしくのっている、家庭学習用におすすめの辞典です。

ことわざ・慣用句・故事成語のおすすめ記事

こちらの記事もおすすめです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません